| 初演 | : | 1841年6月28日 |  | |

| 場所 | : | 王立音楽アカデミー劇場(現 パリ・オペラ座) | ||

| 振付 | : | ジュール・ペロー※1、ジャン・コラーリ | ||

| 美術 | : | P.シスリ | ||

| 衣装 | : | P.ロルミエ | ||

| 台本 | : | ティオフル・ゴーティエ、ジャン・コラーリ、V.サン=ジョルジュ | ||

| 指揮 | : | |||

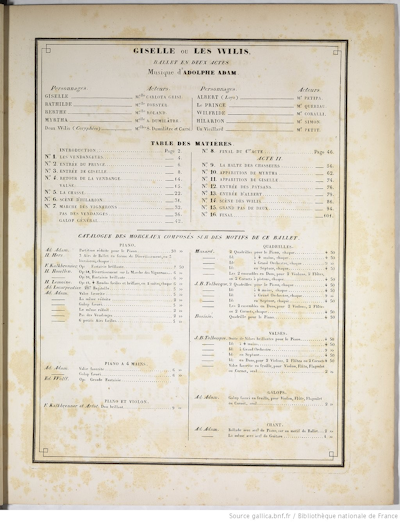

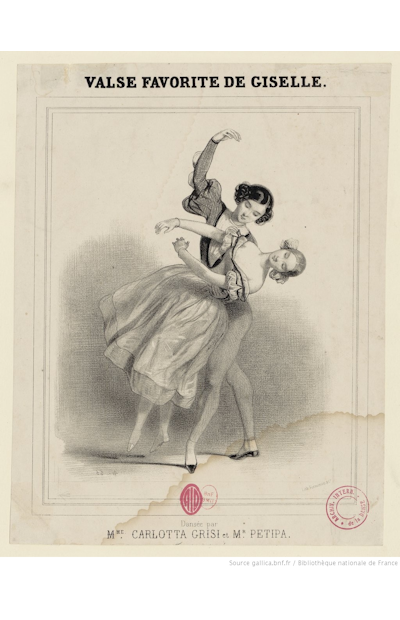

| 出演 | : | ジゼル(農婦):カルロッタ・グリジ アルベルト(ルイス):リュシアン・プティパ※2 バチルデ(公爵の婚約者):C.フォルスタル 大公(クールランド公):G.ケリオー ベルタ(ジゼルの母):E.ローランド ウルフリード(公爵のお付き):コラーリ ミルタ(ヴィリの女王):アデーレ.デュミラトル ヒラリオン(森番):シモン※3 ドゥ・ウィリ(ズルメ、モイナ):S.デュミラトル、カレー 老人:プティト | ||

| 作曲 | : | A・アダン、ブルグミュラー | ||

| 原作 | : | H.ハイネ 精霊物語/V.ユーゴー レ・オリエンタル | ||

|

※1 ペローは1848年にロシア帝室バレエ団(現在のマリインスキー劇場)にダンサー、後にバレエ監督 ※2 マリウス・プティパ(ペロー同様1848年からダンサーで帝室バレエ団に、1904年まで監督・振付)の実弟 ※3 ウィルフリードがジャン・コラーリだったり記載が複数あり、正解は不明 下記キャスト表ではシモン | ||||

|

バレエ台本(あらすじ)

バレエ台本(あらすじ)

| 第一幕 | |

| |

| 第二幕 | |

|

原作 精霊物語 ハインリヒ・ハイネDe l'Allemagne 原作 精霊物語 ハインリヒ・ハイネDe l'Allemagne |

|

原作 東方詩集 ヴィクトル・ユーゴー Les Orientales 原作 東方詩集 ヴィクトル・ユーゴー Les Orientales |

|

コメント という名の冗長文 コメント という名の冗長文 | |||||||||||||||||||||

|

美術 資料編 美術 資料編 |

|  |  |  |

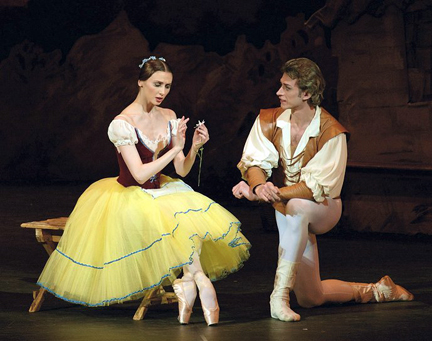

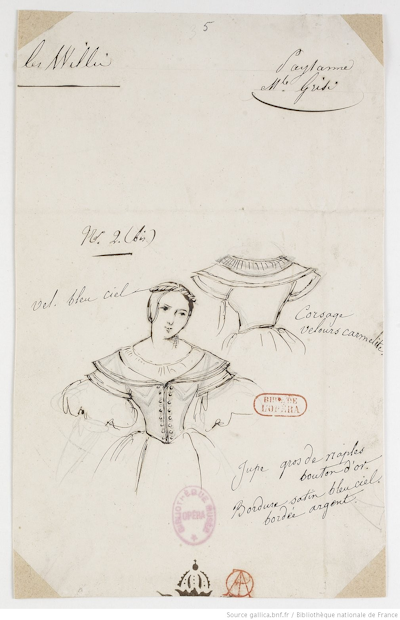

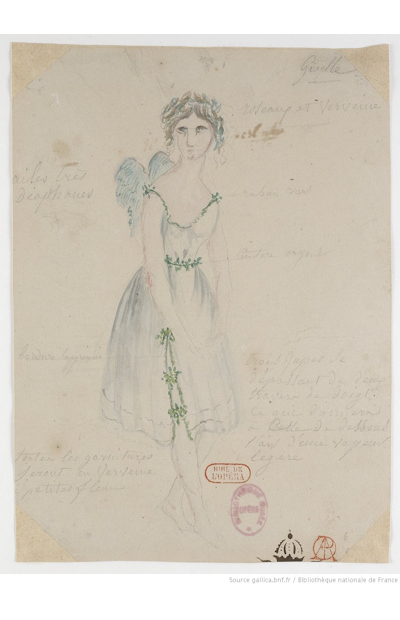

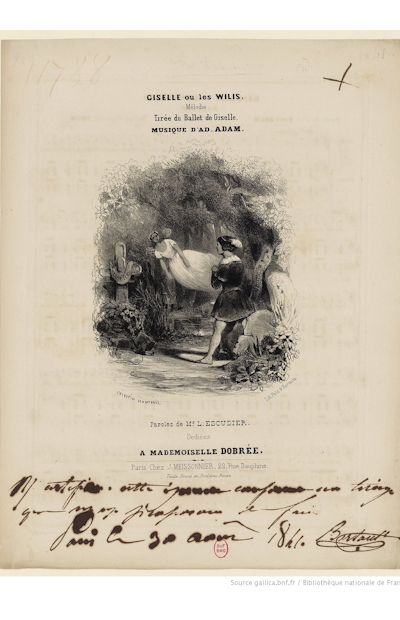

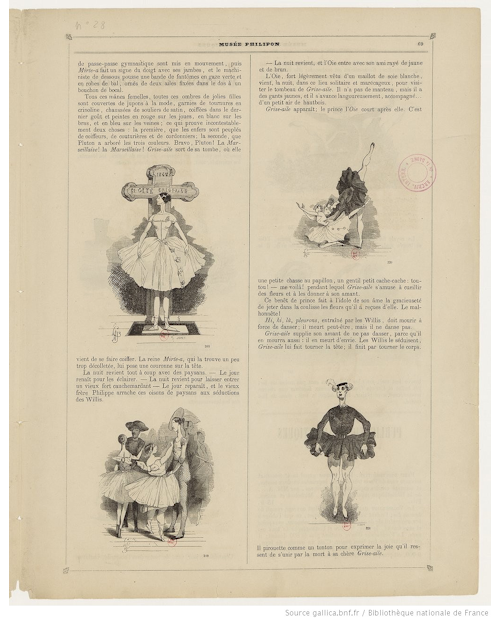

| 初演のカルロッタ・グリジの挿絵と衣装図です。これを見ると 今は白と青のジゼルの衣装とは違うもので、ボリショイのワシリエフ版のジゼル(写真)はかなり初演に近いデザインだった事が分かります。ワシリエフ版最初見た時、なんで赤と黄色なんだ と思いましたが。 衣装の色 は赤(緋色)はカトリックの殉教の色でもあり、黄色はユダの色で卑しい色なのですが… | |||

|  |  | |

| アルベルトの衣装図 左の衣装は現在の衣装の2幕の衣装に近い。こちらは資料中にはありませんが、1841年の記載。中央と右は資料に1863年とあり。15世紀の貴族の衣装に近いのですが、右は右上に2:コスチューム、1:コスチュームとあります(スペルが欠けていますが)。なので、中央は2幕の衣装で、右が1幕の衣装かもしれません。 | |||

|  |  | |

| ベルタとブドウ収穫の衣装図 左図 ローランド(ベルタ役)とありますが、中央図には「ジゼル と ブドウ収穫者」 と書かれています。この右図の形式資料は 上部左に作品名(le Willis) 中央にナンバー、右には役名が書いてあるのですが…上に書いたように、左は1841年、右は1863年に衣装ですが、同じベルタの衣装に見受けられます。ベルタと村娘たちが似た衣装を着ていることはあり得ますが、ジゼルが果たして着ていた物なのでしょうか? 右図は資料(検索時…で)ジゼル?とありました。 | |||

|  |  | |

| 左図 クールランド公。中央図はマーガレット嬢 としか記載ありませんが、バチルダ姫と思われます。(こちらも上述の様に1863年の資料なので)右図は狩猟婦人 バチルダと思わしき女性の衣装と比較すると お供の貴婦人でしょう。 | |||

|  |  |  |

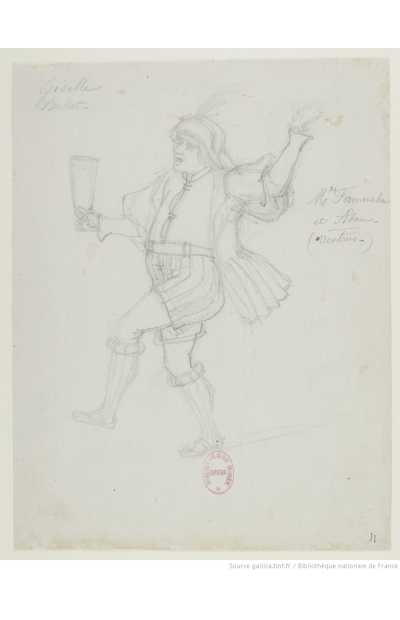

| 左図 他の衣装などと比較して、おそらく森番のヒラリオンかと。(スペルが…続け字が…読めない 推測する文字が辞書にない!)老人 という役もあるので、そちらの可能性も。 中央図 スケッチ状態ですが、右上に パ・ド・シスの文字が見えます。今だとペザント・バ・ド・ドゥかと思いますが、上演時はシスだったのか、別の踊りだったのか… 中央右図 バッカスの踊りのバッカス役かと。 右図 これは謎。頭に王冠を被っていますが… | |||

| |||

| 左図 4 pages 私の辞書ではページしかない… 見た目は小姓という感じですが。 以下 スペルがSeigneurなので 辞書だと主で普通だと領主になるのですが、領主側 という意味なのか…。クールランド公の部下ですね | |||

|  | ||

| 左図 ジゼル 右図 ベルタ いずれも1841年の資料。上記にあげているベルタの絵は 同じ1841年資料(別々の)なのですが、明らかにこちらのスケッチは歳がいっています。上記のベルタの(全身図)に比べて被りものも年寄り臭い… いずれにしても15~6のジゼルの母にしては、このデッサン自体年寄り過ぎる気もしますが、最近の演出では、この様なかぶり物を被っていると思います。 | |||

|  |  |  |

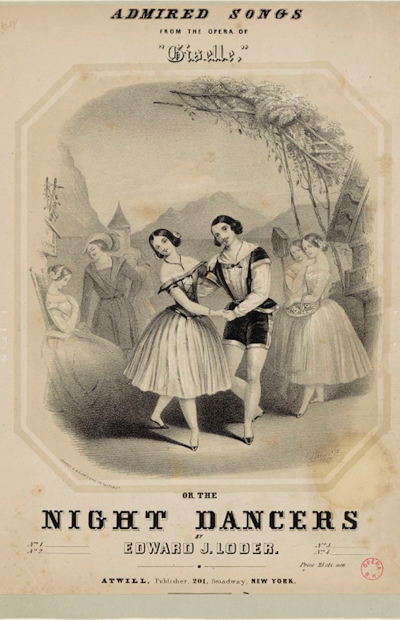

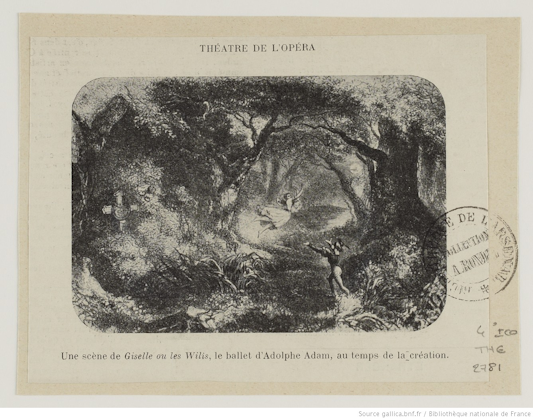

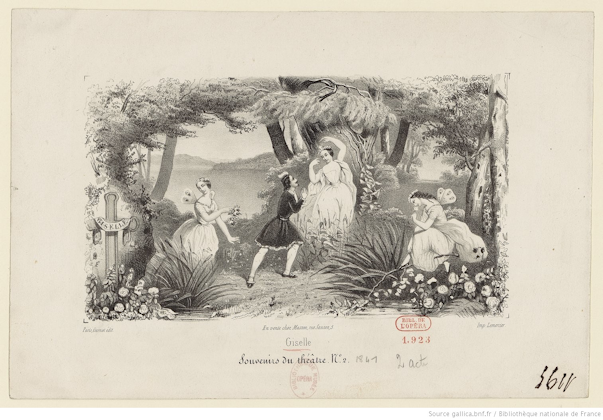

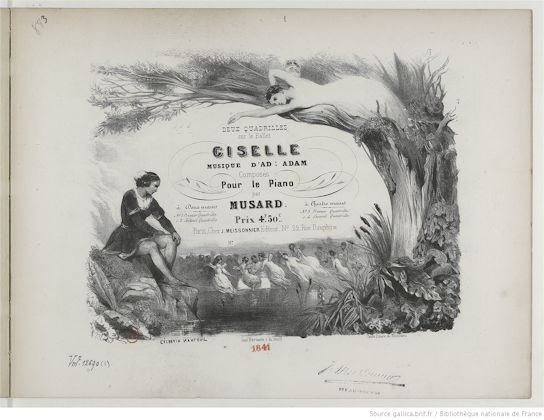

| 左図 ジゼル1幕(1910年) 中央左図(1841年) 中央右図(1844年) 右図(1841年 ピアノ譜) 上記に書いた ジゼル初演時のセットは1幕はドナウの娘の装置転用 なので、ドナウの娘(La fille du Danube)で探したのですが、2幕の背景背景画は結構出てくるのですが、第1幕が何故か出てこない。 | |||

|  |  |  |

| 左から3つはカルロッタ・グリジのジゼル。右図は中央にGiselleの印刷文字がありますが、図柄的に ラ・シルフィードに見えます。 | |||

| |||

| 左図 ジゼルの資料(1848年)として出てきます。 Les Wills 初演時の原題が Giselle, ou Les Wilils なのでウィリーの図になります。 | |||

|  |  |  |

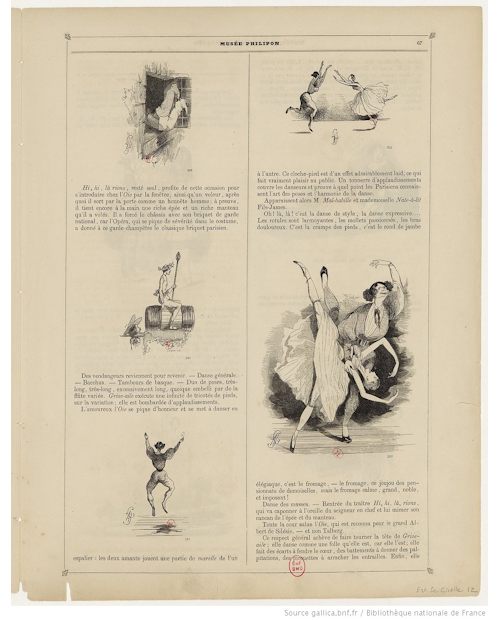

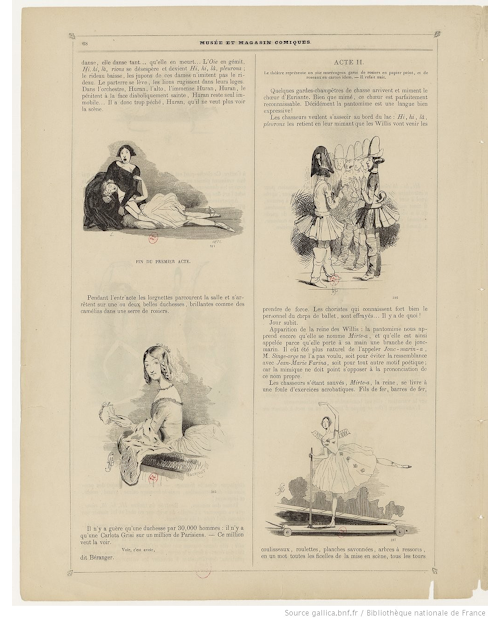

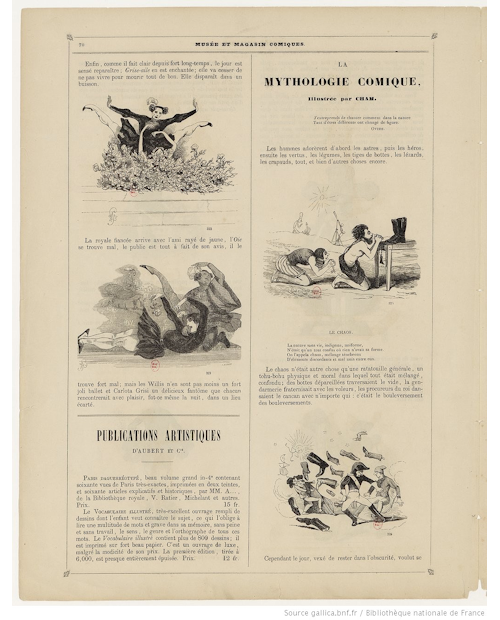

| 風刺画。出版元が "Musée Philipon" (Paris)なのですが、シャルル・フィリポンが描いたものかシャリバリ(風刺新聞)にあったものか全く記載がありません。 2枚目までは割とまともにストーリーを展開している のですが、3枚目から(アルベルトらしいのがチュチュになったり)風刺になってきています。 アルベルトのチュチュは衣装図にあるような 裾広がりの衣装をもじったのと思われます。 ただ、面白いと思ったのは2枚目の右下 と3枚目の左上。ミルタの登場が 台車。ジゼルは足下のセリが見えています。おそらくは草木で見えないようにしてあるのを ネタばらし。 尚、本文をお読みになりたいのなら、BnF(フランス国立図書館)で PDFでのダウンロードをお勧めします。画像だと文字がシャギって良く読めません

※美術資料はすべてBnFフランス国立図書館より | |||

資料編 資料編 |

| 精霊物語 岩波少年文庫 表題は流刑・精霊ですが、中は精霊物語が先にあります。 ヴィリについては1ページぐらいです。 |

東方詩集 フランス語版 英語版見つからず… |

||

| 詩集 V.ユーゴ 地元の図書館で借りました… 高いので |

|||

|

できれば題名と役名は原語も併記して欲しかった かなぁ…と。後ろの細かい補足には無いわけでは ないのですが。 とても役に立つのですが。 しかし、ここにある、生き残った作品の上演時でも、 残念ながら会場に本が並んでいる事がないですね。 |

| オペラ座版で | なつかしの(スカラ座)A.フェリ版 |